アジャイル開発手法は、今日の製品開発チームが選ぶ手法の第一選択肢となっています。実際、アジャイルの人気は高く、ウォーターフォールは旗色が悪い状況ですが、その方法論を否定するのは早計です。

どちらの手法からも、価値ある洞察が得られます。アジャイルへの完全な移行が難しいと感じているチームであれば、2つの手法を組み合わせたハイブリッド手法が適しているかもしれません。

アジャイル・ウォーターフォールハイブリッドモデルの概要、アジャイルとウォーターフォールの違い、チームに適したソリューションか否かの見極め方、組織のニーズに応じてさまざまなハイブリッドの組み合わせを取り入れる方法を学びましょう。

アジャイルとウォーターフォールの違い

まずは、アジャイルとウォーターフォールの各手法の概要、その相違点、適したユースケースから見ていきましょう。

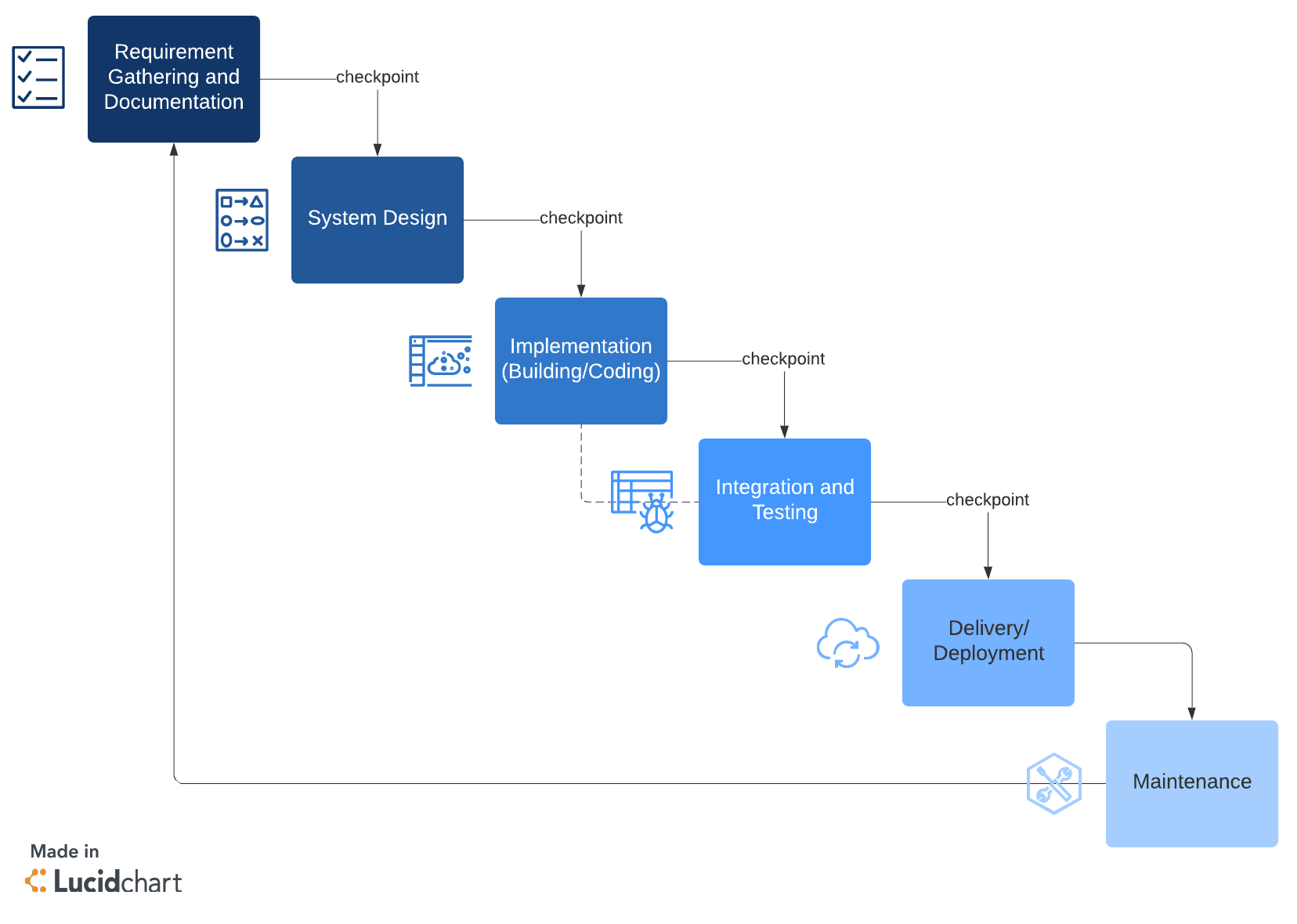

ウォーターフォール手法

ウォーターフォール手法とは、逐次的な設計プロセスに基づいたプロジェクト管理手法で、「ウォーターフォール (滝)」の名のとおり、水が滝壺から別の滝壺へと順に流れるように、完了したタスクから次のタスクへと流れていくようにプロジェクトを進める方法です (ソリティアのエンディングアニメにも似ています)。

この手法では、プロジェクトは通常、要件、設計、実装、検証、展開、保守までの流れで進んでいきます。

ウォーターフォール手法は以下の場合に最適です。

- 小規模なプロジェクト

- 変更の可能性が低い既知の要件

- 展開期日が具体的

- 依存するタスクが多いプロジェクト

ウォーターフォール手法には、理解も管理もしやすく、制作上の問題が少なく、予算管理がしやすいなどの利点がありますが、欠点もあります。

ウォーターフォール手法は、最新の製品開発によく見られるような複雑なプロジェクトには適していません。複雑なプロジェクトや長期にわたるプロジェクトには向いていないし、柔軟性にも欠けます。こうした背景から、アジャイル手法が開発されました。

ウォーターフォールプロジェクト管理手法でできることとできないことを確認しましょう。

詳細をチェックアジャイル方法論

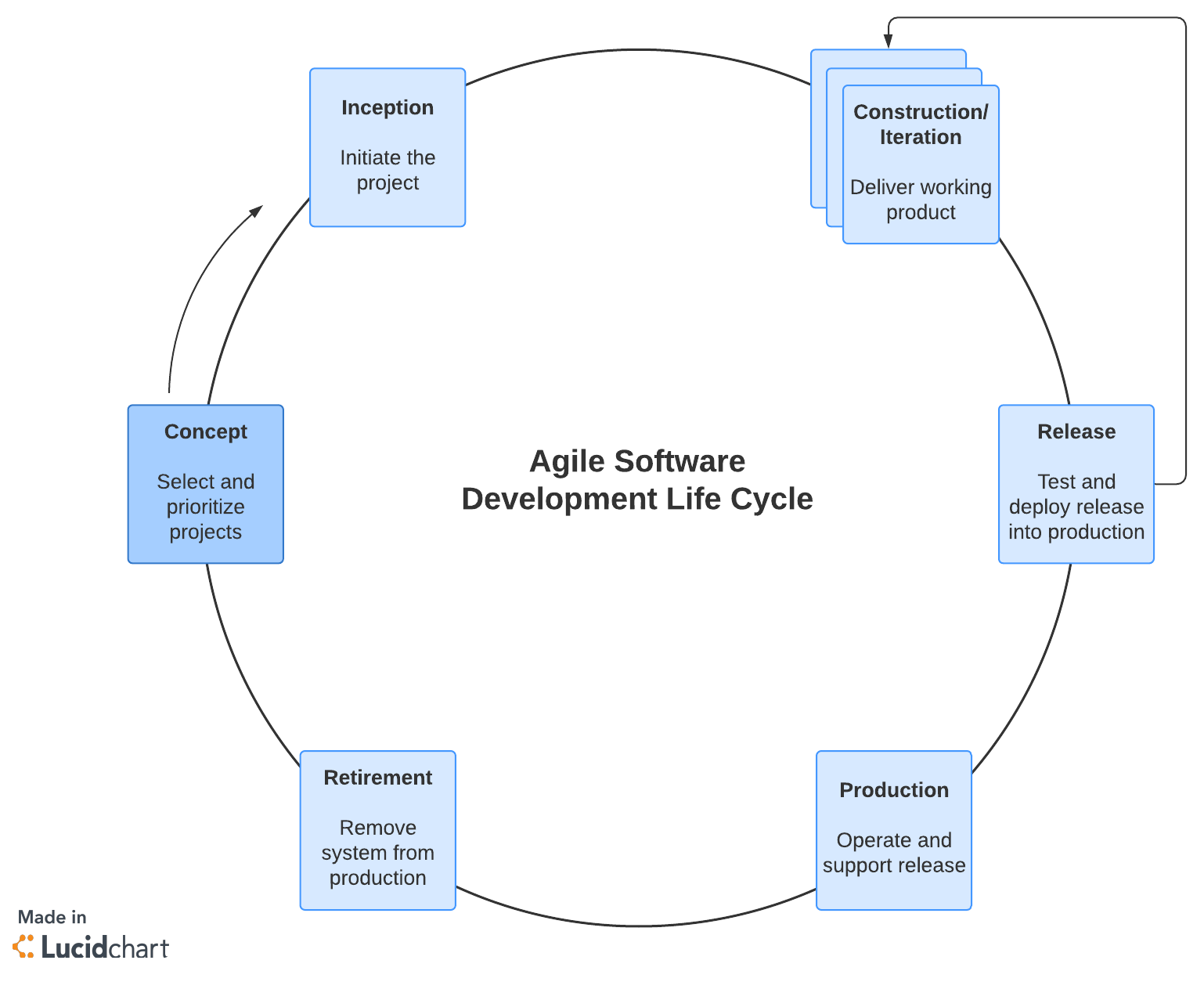

アジャイルとは、進化を通じた開発を優先するアプローチで、組織横断型のチームが協力して継続的な改善と反復を行います。柔軟性、顧客ニーズ、品質の高いソフトウェアとコラボレーションを優先する価値観と原則を定めたアジャイルソフトウェア開発宣言から生まれた手法で、その名の通り、顧客のニーズに応えたり、反復中に発生した問題を解決するため、プロジェクトを途中で調整することが可能です。

アジャイルは、ソフトウェア開発の際の参考となる共通の基盤を与えてくれますが、ウォーターフォール方式のような厳格なものではありません。

アジャイル方法論は以下のような場合に最適です。

- 期日や要求事項の全容が不明なプロジェクト

- 顧客と直接やり取りが可能なチーム

- イテレーションを通じて進化できるソフトウェア

- 官僚主義がないフラットなチーム

- 決まった予算のないプロジェクト

- 競争のないプロジェクト

- ソフトウェアを定期的にアップデートすることに抵抗のない顧客

アジャイル手法は、迅速なデプロイ、少額の予算、迅速なフィードバックと実験に適しており、「早く失敗すべき」という考え方をよく表したものです。

さまざまなアジャイル手法について学び、チームでアジャイルの原則を取り入れてみましょう。

もっと読むアジャイル手法は、スピーディに考えることができ、柔軟で、大企業によくある命令系統に縛られずに作業を進められる小中規模のチームに最適なため、スタートアップ企業やアプリ開発者はほとんどがこの手法を採用しています。

ただ、万人向けではありません。

ここまでの2つのアジャイル型とウォーターフォール型の手法の説明を読んで、手元のプロジェクトの要件がどちらにも合わないように思えたら、3つ目の選択肢を試してみましょう。

アジャイル・ウォーターフォールハイブリッド手法

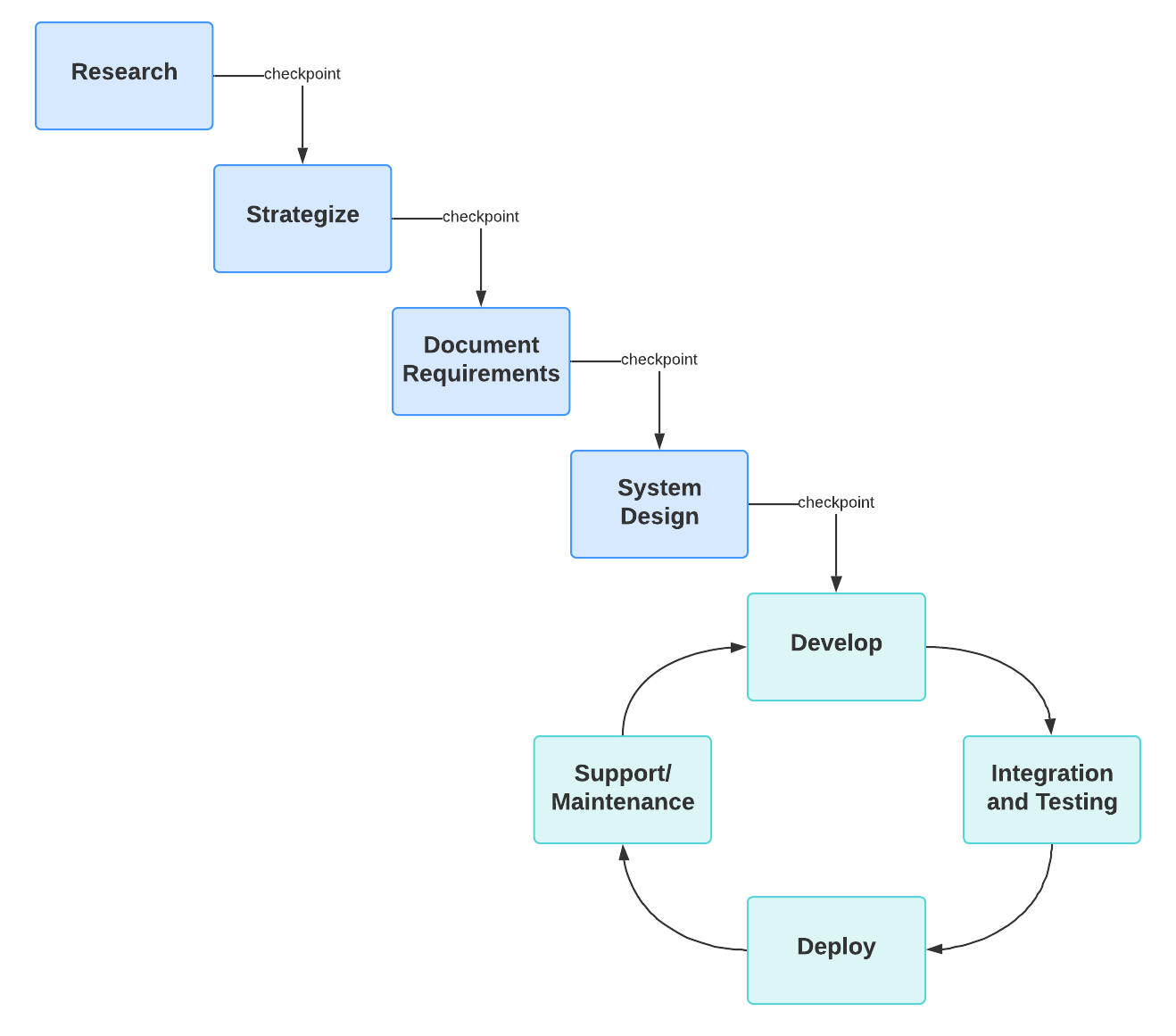

アジャイル・ウォーターフォールハイブリッド手法は、両手法の良い点を取り入れたもので、定義にこだわる人には受け入れられにくいでしょうが、ソフトウェア開発にも、ハードウェアとソフトウェアの両方を備えた製品の開発にも適用できます。

アジャイル・ウォーターフォールハイブリッド手法は、Erick Bergmann 氏と Andy Hamilton 氏の両氏が定義したもので、一般にソフトウェアを開発するチームはアジャイル手法で作業を行い、ハードウェア開発チームや製品マネージャーはウォーターフォール手法で作業を行うというものです。以下のような場合に適しています。

- チーム間のコラボレーションを活発にしたい場合。

- 組織としてアジャイル手法への移行を試みているが、複雑な作業が進行の妨げになっている場合。アジャイル方法論には不確定要素が多数含まれ、チームが慣れるまでには時間がかかります。全員が完全にアジャイル手法に移行できるようになるまでは、既知のウォーターフォール手法を使用し、アジャイル手法を段階的に取り入れていく方がよいかもしれません。

- プロジェクトの予算と納期は決まっているが、アジャイルの迅速な設計、分析と計画の恩恵を活用したい場合。

アジャイル型とウォーターフォール型の手法を組み合わせても問題なく使えるのは、アジャイルが方法論というよりは考え方であり、アプローチに近いもののため、より厳格なウォーターフォール方法論にアジャイル哲学を盛り込んでも支障がないためです。

ハイブリッドな手法を取り入れたい場合は、プロジェクトマネジメントのアプローチの方向性を想像してみるとよいでしょう。一方に計画性が高く、具体的なウォーターフォール手法があり、他方により適応性の高いアジャイル手法があるという形です。

こうして考えると、ハイブリッドモデルの導入にもさまざまな方法が考えられます。

アジャイル・ウォーターフォールハイブリッドの可能性を探る

チームによって最適なハイブリッドソリューションのあり方は異なりますが、ここではいくつかのシナリオで考えてみましょう。

- 企業レベルではアジャイル手法を使い、要件、設計、実装段階ではウォーターフォール手法を使う。

- プロジェクトレベルではアジャイル手法を使うが、組織レベルではウォーターフォール手法を使う。

- プロジェクトレベルと企業レベルの両方でウォーターフォール手法を使うが、個々のチームではアジャイル手法を使う。

- プロジェクトレベルと企業レベルの両方でウォーターフォール手法を使うが、開発の特定のフェーズではアジャイル手法を使う。

解決したい問題の性質を見極め、その上で適した手法を選ぶのがよいでしょう。また、特定のプロジェクトに限ってハイブリッド手法を使うこともできます。

- 低リスクのプロジェクトではコスト抑制のために計画性のあるウォーターフォール手法を使ってみましょう。

- 高リスクのプロジェクトではアジャイル手法ですべての問題が明確化され、解決されるまで活動を繰り返してみましょう。

- 期限が厳しいプロジェクトでは、インクリメンタルなアジャイルデリバリーを行うことで顧客満足度を高めることができます。

- 非常に複雑なプロジェクトの場合は、アジャイル手法の方がコストがかかる可能性もありますが、よりよい結果が期待できます。

また、アジャイルのうち、欲しい要素だけを抽出してウォーターフォール手法に適用することもできます。具体的には、スクラム手法をチーム管理や週単位のスプリントを使った作業整理に使ったり、継続的な無駄や冗長性の排除を重視したリーン手法をすべてに取り入れたり、コミュニケーションの円滑化のためにチームでカンバン方式を採用するなどの方法が考えられます。

アジャイル手法には非常に多くの側面があるため、チームの開発プロセス改善に役立つ方法が必ず見つかるはずです。

アジャイル・ウォーターフォールハイブリッド手法のまとめ

慣れ親しんだ手法にはついこだわってしまうものですが、常に優先すべきはプロジェクトを無事に完了させることです。成功する手法とは、チームがタスクを遂行し、実用可能な製品を予算内で作り上げられるものに他なりません。そのためには、ハイブリッドなアプローチや多少の試行錯誤も必要となるはずです。

本記事での提案を参考に、開発サイクルの各段階に最適な手法を検討してみましょう。選んだ手法は、チームや開発セクション単位だけでなく、プロジェクト単位で調整することも十分可能です。短期間で終わる簡単なプロジェクトであれば、アジャイルアプローチに慣れたチームであっても、ウォーターフォール手法の方が有効な場合もあります。

さまざまなプロジェクト管理手法を比較し、チームに最適なものを見つけて製品構築のスピードを早めましょう。

詳細をチェックLucidchart について

クラウドベースのインテリジェントな図作成アプリケーション、Lucidchart は、Lucid Software のビジュアルコラボレーションスイートのコアコンポーネントで、チームがリアルタイムで共同作業し、フローチャート、モックアップ、UML 図、カスタマージャーニーマップなどを作成できる直感的なクラウドベースのソリューションです。Lucidchart はチームが前進し、より迅速に将来を見据えて構築するための最高のツールとなります。Lucid は、Google、GE、NBC Universal などの顧客や、Fortune 500 企業の 99% を始めとする世界中の主要企業にサービスを提供しています。Lucid は、Google、Atlassian、Microsoft などの業界の主要企業と提携しており、創業以来、製品、事業内容と企業文化を称える各種の賞を多数受賞しています。詳細は lucidchart.com/ja を参照してください。